Vビーム Ⅱの照射後に生じる紫斑について解説

- 2025年2月21日

- レーザー治療

クリニックひいらぎ皮膚科形成外科の藤木政英です。

以前のコラムでVビーム Ⅱの照射後に生じる紫斑は血管から漏出した血液であること、紫斑が生じることは必ずしも悪いことではないことを述べました。

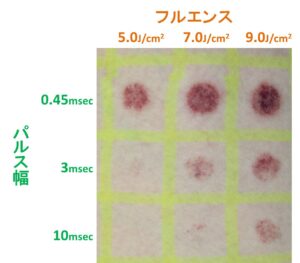

Vbeam Ⅱの照射後に紫斑が出現するかは疾患、パルス幅、フルエンス(単位面積あたりのエネルギー)、照射径などに左右されます。照射径は疾患ごとに固定していることがほとんどだと思いますので(この画像の照射径は10mm)、実際はパルス幅とフルエンスの2つに依存します。そして、パルス幅・フルエンスと紫斑には以下のような関係があります。

①パルス幅が長い方が紫斑は少ない

②フルエンスが小さい方が紫斑は少ない

②の「フルエンスが小さい方が紫斑は少ない」のは容易に想像できると思います。しかし、①の「パルス幅が長い方が紫斑は少ない」はイメージしにくいかもしれません。レーザー治療の世界的権威の先生が、「パルス幅が長い方がサブパルスの間に逃げる熱が大きくなるため、熱効率が悪くなり紫斑が少なくなる」と述べていますが、まさにこの通りなのだと思います。つまり、紫斑は破壊された血管から漏出して凝固した血液であるため、パルス幅が長くなると血管周囲に逃げる熱も大きくなり、周囲組織が広く熱凝固されることにより漏出する血液が少なくなると考えられています。

ただし、パルス幅は破壊する血管の口径を左右する重要な要素であり、紫斑が出にくい長パルス幅の方が優れているというものではありませんので、その点は誤解しないでください。

監修 藤木政英(医学博士)

クリニックひいらぎ皮膚科形成外科 院長

皮膚科学と形成外科学の両面から最善の治療を提供しています。

これまで大学病院、虎の門病院、国立がん研究センターなど、第一線の病院で勤務してきた経験から、医学的根拠に基づく誠実な医療を行うことを心がけています。特に形成外科・皮膚外科の日帰り手術、レーザー治療に力を入れており、短時間で終える治療は初診時に行うことができる体制を整えています(詳しくはホームページをご覧下さい)。

皮膚や形態、機能の病気で悩む方に、「より良い人生を送るための医療」を提供するためにクリニックひいらぎを開院しました。