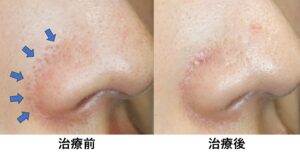

鼻の陥凹瘢痕の治療が難しい理由

- 2025年4月6日

- 日帰り手術

クリニックひいらぎ皮膚科形成外科の藤木政英です。

以前に陥凹瘢痕の治療は以下の2つのアプローチが原則であることを説明しました。

①皮膚の再構築を促す治療:炭酸ガスレーザー、TCAクロス、ポテンツァ、フラクショナルレーザー(ablative or non-ablative)、ダーマペン、ピーリング、トレチノインなど

②深部の瘢痕を解除する治療:(針による)サブシジョン、トライフィルプロ、キュアジェットなど

しかし、鼻の陥凹瘢痕を治療する上で最大の問題点が「深部の瘢痕を解除する治療の効果が限定的である」ことです。端的に表現すると、鼻はサブシジョンの効果が劣ります。

この理由として以下のようなことが考えられます。

・鼻(特に鼻尖と鼻翼)の皮膚は厚く、硬いため深部の瘢痕を切離しても陥凹の改善が得られにくい(特にアジア人はこの傾向がある)

・鼻にもSMASに類似した構造物(専門的にはsuperficial fatty layerとfibromuscular layer)があるが、真皮とSMASが連続しているため、鼻の陥凹瘢痕は深部の瘢痕よりも皮膚の収縮(正常皮膚が瘢痕組織に置き換わる)が寄与する割合が高い

そのため、鼻の陥凹瘢痕を治療する際には、「皮膚の再構築を促す治療の重要性が高い」ということになります。しかし、皮膚の再構築を促す治療は、あえて皮膚に損傷を加え、創傷治癒を促すことで陥凹の改善を期待するものであり、創傷治癒は多くの因子に左右されるため不確実な要素が高くなります。つまり、鼻の陥凹瘢痕の治療の難しさは「創傷治癒という不確実性があるものに依存するため安定した結果を残しにくい」、これに尽きると思います。

さらに、鼻に限った話ではありませんが、陥凹瘢痕を治療する上で忘れてはいけないことは、「陥凹瘢痕は正常皮膚ではなく瘢痕組織である」ということです。陥凹瘢痕は単に凹んでいるだけではなく、過去のニキビ、水痘、外傷、手術などの影響で瘢痕組織になっており(正常皮膚ではない)、その程度もさまざまです(正常皮膚に近いものもあれば、硬い瘢痕組織もあります)。なぜ瘢痕組織だと問題かというと、大雑把にいうと「瘢痕組織を損傷して創傷治癒を引き起こしても再度瘢痕組織になるから」です。つまり、上記の治療を正常皮膚に行うのと陥凹瘢痕に行うのでは治療効果が全く異なります(当然、正常皮膚の方が効果は高いです)。そのため、陥凹瘢痕に損傷を加えて創傷治癒を促したとしても、平坦な状態にまで持っていくのは相当難しいのです。

しかし、その難しい病態に対して当院は医学的根拠に基づく妥当な治療を行っています。まずは相談にお越しください。

監修 藤木政英(医学博士)

クリニックひいらぎ皮膚科形成外科 院長

皮膚科学と形成外科学の両面から最善の治療を提供しています。

これまで大学病院、虎の門病院、国立がん研究センターなど、第一線の病院で勤務してきた経験から、医学的根拠に基づく誠実な医療を行うことを心がけています。特に形成外科・皮膚外科の日帰り手術、レーザー治療に力を入れており、短時間で終える治療は初診時に行うことができる体制を整えています(詳しくはホームページをご覧下さい)。

皮膚や形態、機能の病気で悩む方に、「より良い人生を送るための医療」を提供するためにクリニックひいらぎを開院しました。